擦り切れた箇所

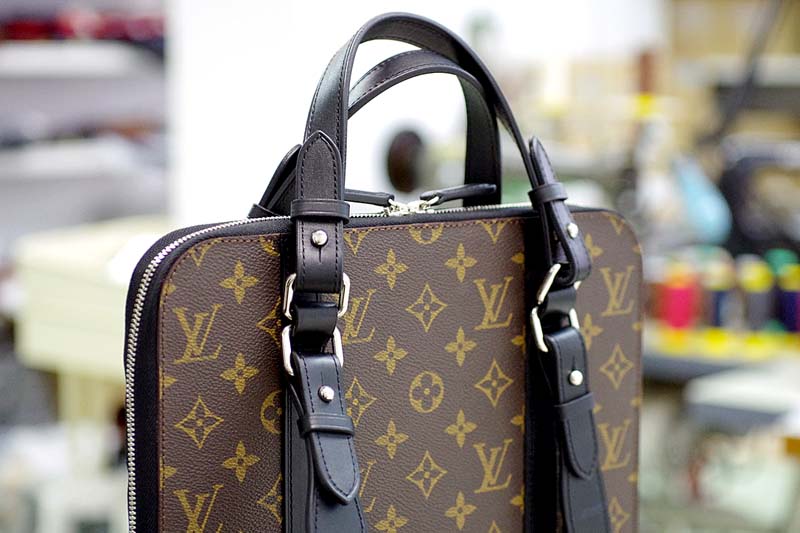

角の革パーツがエッジで擦り切れて底が開いてしまっています。このパーツを交換するとなると、ちょっと大変です。

この鞄の場合、角のパーツを交換するにはまず内装を取り外し、次に底も取り外す必要があります。前回の内装交換の記事同様にほとんど組み立て始めの状態まで戻る必要があります。

この鞄の構造は底面と本体側にそれぞれ樹脂板(底板)が設置され、まとめて縫製されています。鞄の底面付近の形状を安定させる為に設置しているのだと思いますが、この樹脂板と革のパーツの位置関係で角が擦れ易い状態になっているようです。

擦り切れている箇所が分かると思いますが、本体側の底面に設置された樹脂板のエッジに沿って擦り切れています。

本体側底面に見えている底が樹脂板です。

本体側の底面に樹脂板が設置されていなければ、それに巻き込んだ革パーツのエッジがそこまで強調はされないので現状よりは擦れ難い形状にはなったかと思います。ただこれも鞄のデザインの範疇なので、擦れ難い構造という点を優先してデザインが悪くなってしまっては元も子もないので、どちらが善いか悪いかでもないとは思います。

貼り代の丸く抜かれている部分は貼り代を底面側に倒した際に、皺が寄り凹凸が生じる部分なのであらかじめ取り除かれています。極力作り手によっての善し悪しが生じないようにパーツの裁断から設計されているようです。

内装も縫製を解いて本体から外しておきます。

内装を元に戻す時に正面と背面を間違えないようにマスキングテープに印をつけて金具に貼っておきます。

角のパーツを取り外します。

角にパーツが付く場合はパーツの部分の生地は無いことが多いですが、この鞄は本体の生地の上にそのまま角のパーツを載せて二枚重なって縫製されていました。

底が外れた状態。内側四隅に見えるベージュの虹のようなパーツは、角のパーツが縫製される縫い目の位置に補強で芯材が貼り込まれています。鞄の分解をすると外観からでは分からないこういった製作側の気遣いを知ることができます。

この補強は縫い目の補強という役割もありますが、縫い目の位置より上側に広く貼り込まれているので、恐らくトアル地(本体生地)が経年劣化により硬くなってきた際に、革パーツとの境目でトアル地を割れ難くする為に貼られているのかもしれません。

このような補強はすぐに影響をもたらすものではありませんが、5年後、10年後を考えると必要な処置かと思います。そのブランドがどの程度の先まで考えて作っているのか、というのはこういった見えないところに現れていたりします。(といってもルイヴィトンは内装に合皮を使っていたりするので矛盾している点は多々あるのですが・・・この鞄の内装は合皮ではありませんが)

漉き始める位置

正面背面に限らずどのパーツもエッジで擦り切れているので、使用環境というよりは構造的な要因での擦り切れです。なので同じようにパーツを交換してもいずれ同じように擦り切れてしまいます。

画像は角パーツの断面です。擦り切れたエッジ部分から革の厚みが薄くなっているのが分かると思います。

貼り代の革を薄くすることで樹脂板に沿って革を折り曲げ易くする為なのですが、それだと一番擦れ易いエッジ部分の革が薄くなってしまうという結果に。

オリジナルは

作業性 > 耐久性

あと3.0mmぐらい薄くし始める位置をずらせば、厚みのあるところがエッジになるので耐久性も良くなるのですが、しかしそうすると今度は折り曲げ難く(シワが発生し凹凸ができる)なるので作業性を優先した、ということでしょうか。大量生産品にありがちな事ではありますが。

修理の時は

作業性 < 耐久性

交換するパーツ作成の際は、エッジ部分に革の厚みが残るようにパーツの試作段階で漉き始めの位置を確認しておきます。漉き加工は革漉き機で行ってもいいのですが、漉き始める位置とその厚みを確実に確保したいので手漉きにて調整しながら漉きます。

ガラスが敷いてありますが手で漉く時にはガラス板の上で行います。硬い平な台の上に置いて革包丁で漉かないと漉けないので。大理石や御影石で作業される方もいるみたいです。

今回の補修のポイント

擦れ易いエッジ部分に革の厚みを残すように加工する

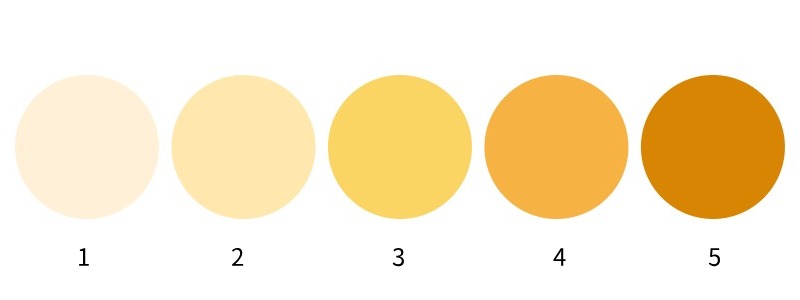

ヌメ革の色

- 新品・白っぽいベージュ

- 初期・ベージュ系

- 中期・イエロー系

- 後期・オレンジ系

- 晩年期・ブラウン系

ルイヴィトンのヌメ革の修理で問題になるのはヌメ革の色です。通常の革と違いヌメ革の場合は経年によって色が焼けて変化していくのでそれに合わせた色のヌメ革の準備が必要になります。

当店ではその変化を5段階に分けています。今回使用するヌメ革は❸のイエロー系です。

下の画像はオリジナルのベルトの裏表。日光に常に晒されている表面は焼けて色が濃くエイジングしています。手に触れるハンドル部分は汗や擦れで色がより濃く変化しています。

時々このヌメ革の色の焼け(エイジング)を元に戻せないか?というご相談がありますが、それは無理です。革のエイジングは表面の汚れではなく(汚れももちろんありますが)含まれているタンニンなどの化学変化によるものなので。

捻入れ

ルイヴィトンは縁の部分にラインが入っていますが、これは熱した(または電気鏝)鏝で入れています。線の焼印という感じでしょうか。先端をアルコールランプで炙ってちょうど良い温度になったら革に押し当てます。この作業を捻入れ(ねんいれ)、と言います。

左が捻入れ済み。縁にラインが入っているのが捻(ねん)です。

組み立て

袋状になっているので通常の腕ミシンでは縫製できない為、八方ミシンで縫います。八方ミシンはピッチが狂い易いのであらかじめ縫い穴を開けておきます。

角パーツ取り付け

縫い穴が見えないのでバック方向で下がりながら縫い始めて、

抑えを回転させ左前に縫い進めます。ちなみに名前の通り八方ミシンは抑えを回転させることで360度(八方)縫い進めることができます。

この八方ミシンがないと修理できない内容が多数あります。八方ミシンを1台のみ所有していた数年前に、そのミシンの調子が悪くなり修理に出している期間がとても困ったので、現在はバックアップとして八方ミシンは3台稼働させています。プラスもう1台ありますがそれは100年前の代物になるので整備すれば使えなくはないですが、アンテーク品として押入れに収蔵しています。

本体の底面取り付け

四隅の革パーツが縫製できたら本体側の底に樹脂板をセットしていきます。樹脂板のコの字に抜けている部分はトアル地(本体生地)と革が重なり段差が生じる部分になるので、あらかじめその箇所の樹脂板を抜いておくことで段差の厚みが吸収され、底面に凹凸が現れ難いようになっています(元々このようになっています)

オリジナルと違い、擦れ易いエッジ部分は革の厚みを残しています。なのでエッジ付近の貼り代には凹凸が生じまとめ難くなりますが、外側に皺を出さないように慎重にギャザーを寄せていきます。

本体側の樹脂板が取り付けられたら次は底面を取り付けていきます。この底面のパーツも樹脂板にトアル地が貼り込められています。

底面の取り付け

この鞄の構造だと底面の縫製には通常の横向きの腕ミシンではなく、支柱のように台が立っているポストミシンが必要になります。もしくは底の縁の際ギリギリで縫製され、硬い樹脂板も入っているのでポストミシンでも特殊なものでないと縫製できないかもしれません。

ポストミシンは数年前から購入しようかどうか悩んでいますが、すでに当店にはミシンが大小8台あるのでこれ以上ミシンが増えるとすでに手狭な作業場がより一層手狭になってしまいます。今回のように手縫いでも対応できてしまうのでなかなか新台入荷は決断できないといったところです。

手縫いの場合は元の縫い穴に菱錐で穴を一つ貫通させては針と糸を通し、また穴を貫通させてをひたすら繰り返していきます。

手縫いでも対応はできるといっても、ミシンで細かく縫製されていたところを手縫いで縫製し直すというのはそれなりに大変です。しかも今回は二重に硬い樹脂板が挟まれ、なおかつ袋状になった底部分をサドルステッチで縫っていくので、内側底面での針の出し入れが非常に見えずらいです。

おもて面はというと、トアル生地の柄と型押しの細かな凹凸で穴と糸が非常に見え難いではありませんか・・・。だんだんトアル地の柄で目がチカチカしてきます・・。

内装取り付け

外装の縫製が済んだら外しておいた内装を入れ込み、元の縫い穴で縫製し直します。

縫製は八方ミシンで元の縫い目にひと穴ひと穴、針を落としていきます。

縫って、縫って、縫って・・・。

ぐるっと一周してきたら3目重ね縫いして完了です。

角パーツ交換完成

最後に乾燥していたヌメ革部分に保湿クリームを塗布し磨いて完成となります。

はじめのお預かりの段階(冒頭の画像)より全体的にヌメ革の色が濃くなっているかと思います。ご依頼品はお預かりの状態ではヌメ革の色は5段階で❷ぐらいでしたが、革が乾燥している状態だったので保湿クリームを塗布して本来の色合いを確認すると❸程度の色に落ち着きました。

ほとんどのルイヴィトンの修理品はヌメ革のお手入れを行なっていない場合が多く、カサカサに乾涸びた状態で持ち込まれるので、どれも保湿すると色が濃くなります。なので保湿してから補修で使用する革の色合いを選んでいます。

濃くなるのが嫌!という場合には保湿をしないという手もありますが、それは革の寿命を短くしてしまうことになります。

エッジ部分は革を厚く残し耐久性を向上させてはいますが、この鞄の構造的にどうしても擦れてしまう部位になるので、あとは定期的に保湿を行うことで乾燥による擦り切れを予防することはできます。

革のお手入れにはこちらのレザーローションが扱いやすくオススメです。

今回の鞄の仕上げにも使っていますが、こちらのサフィール社(フランス)のユニバーサルレザーローションは、ホホバオイル(植物油)とビーズワックス(ミツバチが巣を作る時に精製する蝋)からできているので、石油系の嫌なニオイもなく扱いやすい保湿クリームです。

新陳代謝する人間の皮膚と違い、革の場合は何も与えなければ乾燥していく一方なので、お肌同様に定期的に保湿をして頂ければと思います。

LOUIS VUITTON 関連記事